学芸員ノート-4 丹波八木の引札

学芸員ノート-4 『博物館だより21号』より

丹波八木の引札

学芸員ノート-4 博物館だより21号(2025)

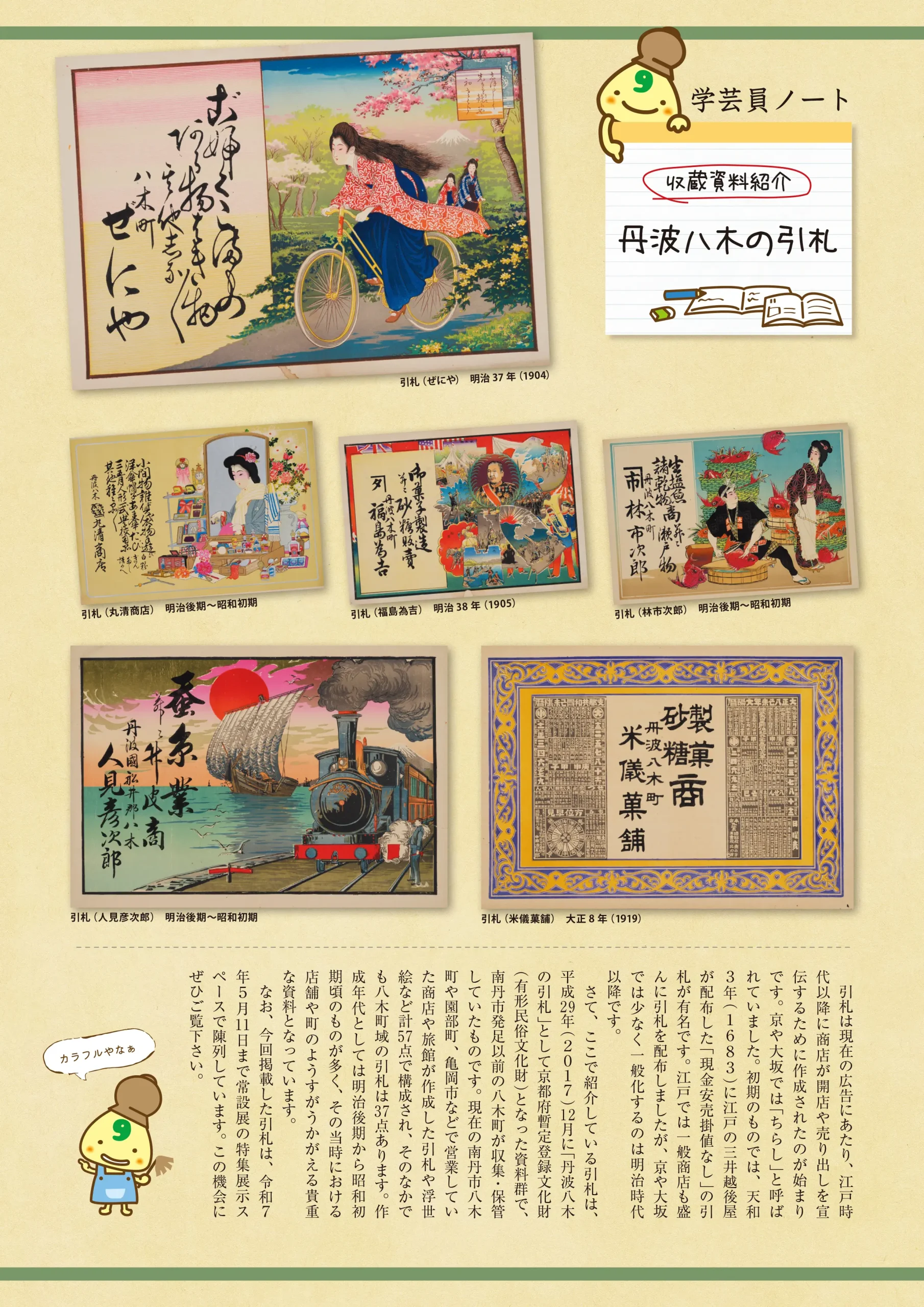

引札は現在の広告にあたり、江戸時代以降に商店が開店や売り出しを宣伝するために作成されたのが始まりです。京や大坂では「ちらし」と呼ばれていました。初期のものでは、天和3年(1683)に江戸の三井越後屋が配布した「現金安売掛値なし」の引札が有名です。江戸では一般商店も盛んに引札を配布しましたが、京や大坂では少なく一般化するのは明治時代以降です。

さて、ここで紹介している引札は、平成29年(2017)12月に「丹波八木の引札」として京都府暫定登録文化財(有形民俗文化財)となった資料群で、南丹市発足以前の八木町が収集・保管していたものです。現在の南丹市八木町や園部町、亀岡市などで営業していた商店や旅館が作成した引札や浮世絵など計57点で構成され、そのなかでも八木町域の引札は37点あります。作成年代としては明治後期から昭和初期頃のものが多く、その当時における店舗や町のようすがうかがえる貴重な資料となっています。