原始・古代

天若遺跡・大谷口遺跡

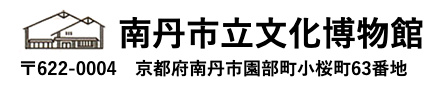

大堰川(桂川)沿いの台地上に立地する天若遺跡(南丹市日吉町天若)では、縄文時代後期(4500年〜3300年前)の落とし穴が32基発見されており、人々がかつてこの場所で狩猟を行なっていたことがわかります。また、大谷口遺跡(南丹市八木町諸畑)からは、縄文時代後期の土坑や縄文土器が出土しています。こうした事例から、遺跡の周辺には集落が存在していたと考えられ、当時の人々による活動の一端をうかがい知ることができます。

池上遺跡

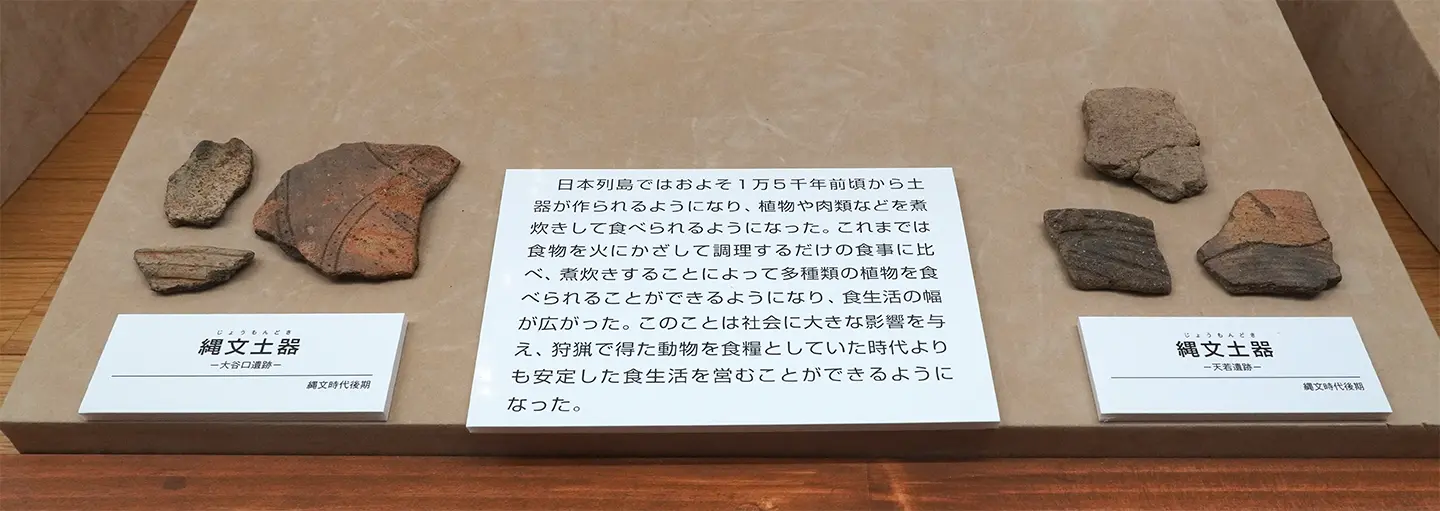

弥生時代は稲作を主とする農耕が本格的に始まった時代であり、耕作に利用した溝や流路跡、住居跡が発掘調査により市内各地で発見されています。そうした遺跡のひとつである池上遺跡(南丹市八木町池上)では、紀元前2世紀頃の弥生時代中期から後期(約2100〜1800年前)にかけて人が住みはじめたことが確認され、集落内で石器製作や管玉生産を行っていたことがわかっています。また、方形周溝墓(低い墳丘を築き周囲に溝をめぐらした墓)が60基以上も発見され、住居が墓域へと変遷していったことも判明しています。その後、集落は弥生時代後期には西側の筏森山の方へ、そして弥生時代末期には廃絶して少し北側に位置する野条遺跡(南丹市八木町野条)へと移動していったと考えられています。

弥生時代後期の集落遺跡である「今林遺跡」や「曽我谷遺跡」からの出土遺物などを展示しています。

また、今林遺跡の調査成果をもとに作成したジオラマなどもあります。

曽我谷遺跡

曽我谷遺跡は三方を丘陵に囲まれた場所に、発掘調査により2棟の掘建柱の建物と溝跡が確認されました。検出された溝跡は、集落遺跡を取り囲んでいた可能性が想定されています。

今林遺跡

今林遺跡(南丹市園部町内林町)は弥生時代の終わり頃に造られた集落遺跡で、竪穴式住居とよばれる家の跡が10棟ほど確認されています。集落は古墳時代前期頃まで営まれており、その間には他地域との交易も行われ、出土した土器にはその影響が見られます。

黒田古墳

黒田古墳(南丹市園部町黒田・船阪)は3世紀半ば頃に造られた全長52メートルの前方後円墳で、南丹市域はもとより口丹波地域で確認されるものとしては、最も古い時期の古墳です。後円部は32×27メートルの楕円形をしており、中央部からは大小2基の埋葬施設が確認されています。このうち大きい方の埋葬施設には磔が敷きつめられており、その上には長さ3.5メートルの木棺が残されていました。副葬品としては、中国の後漢時代の双頭龍文鏡や鉄鏃、管玉、二重口縁壺などが出土していますが、鏡は意図的に破壊して副葬されていました。なお、古墳は発掘調査後に公園として整備されており、現地で見学することができます。

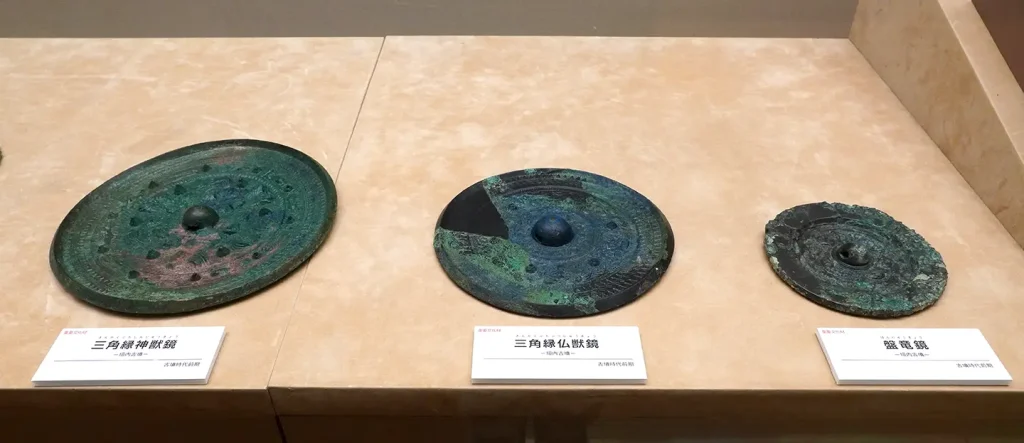

垣内古墳

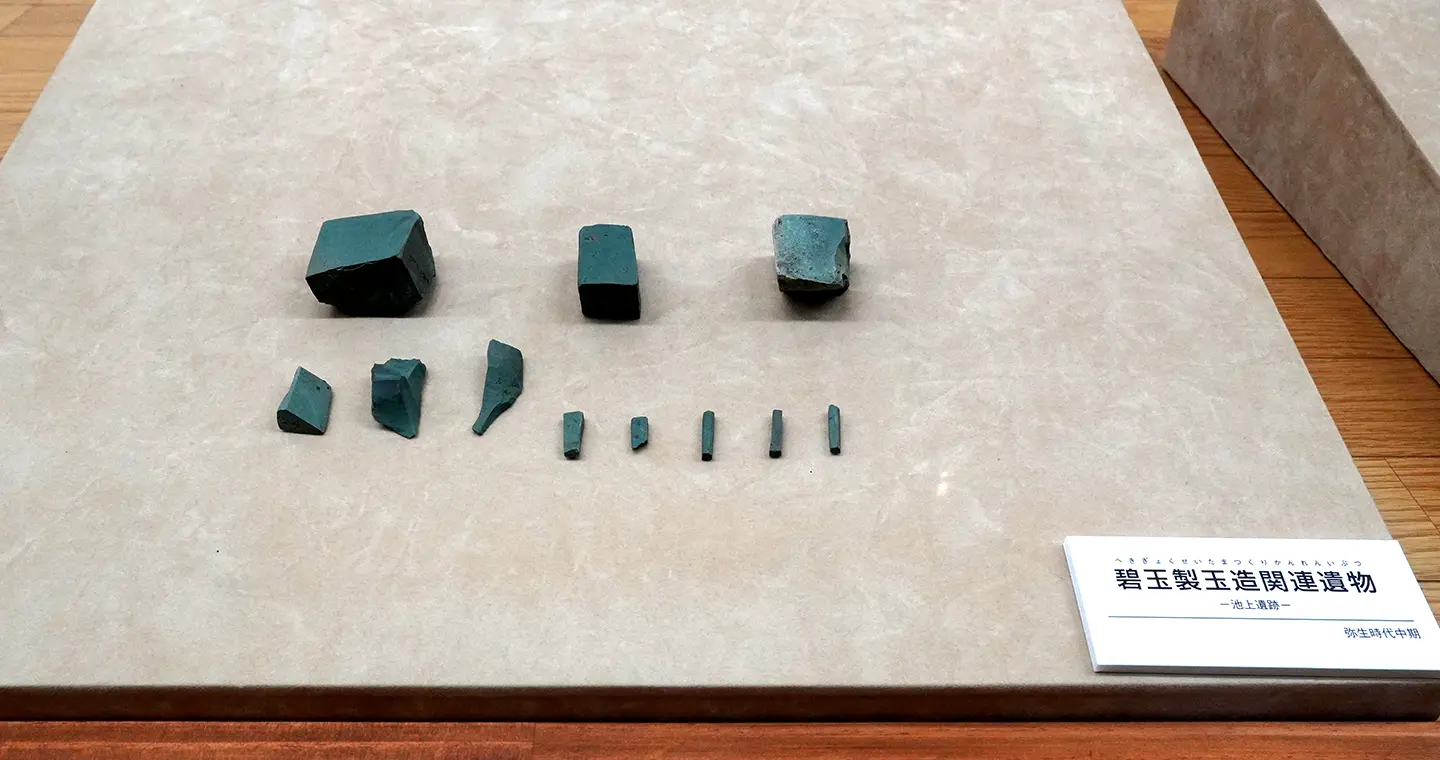

園部垣内古墳(南丹市園部町内林町)は4世紀中頃に造られた全長84メートルの前方後円墳で、周濠を含めると長さは104メートルに及びます。口丹波地方の前期古墳では最大の規模を誇り、周辺地域を治めた王の墓と考えられています。後円部からは全長6.4メートルの割竹型木棺の周囲を粘土で包んだ粘土槨と呼ばれる埋葬施設が発見され、副葬品としては、三角縁神獣鏡をはじめとする鏡が6点、菅玉・車輪石・石釧・勾玉などの石製品、武器や武具に代表される鉄製品などが豊富に出土しており、国指定重要文化財となっています。

徳雲寺北古墳群

徳雲寺北古墳群(南丹市園部町小山東町)は方墳3基と円墳3基からなる古墳群で、丘陵の中央部にある方墳・1号墳を取り囲むように他の古墳が位置しています。造られた時期は5世紀前半から6世紀後半頃と考えられ、当初に築造されたと考えられる1号墳は一辺18メートルの方墳で、この付近を治めていた人物の墓と想定されています。また、その後は1号墳を中心に他の古墳が築かれていることから、これに連なる人物らが連続して埋葬されたと考えられており、当時の墓制をうかがうことができます。

町田遺跡

町田遺跡(南丹市園部町船阪)では、中世から近世期にかけての墳墓をはじめ、祭祀的なことを行ったと考えられる溝跡や掘立柱建物跡などが確認されています。

祭祀が行われていた時期は7世紀中頃から後半頃で、溝跡からは雨乞いに使用したと想定される土馬や、何らかの儀式に用いるために意図的に底が割られた土器が発見されています。

塚本古墳

塚本古墳(南丹市八木町神吉)は5世紀後半から末頃に造られた二重の周溝をもつ方墳で、外側の溝を含めると一辺が約36メートルの大きさになります。神吉盆地周辺を支配していた地域首長の墓と考えられていますが、埋葬施設は耕作のために削平されていて見つかりませんでした。内側の周溝からは、ヘラ記号が付けられた大小2種類の円筒埴輪が約70個体分出土し、中にはシカが描かれたものもありました。また、木製埴輪や盾形埴輪の一部も見つかっています。

城谷口古墳群

城谷口古墳群(南丹市八木町北広瀬)は5世紀頃から7世紀初頭にかけて筏森山の西向きの谷に造られた古墳群で、方墳と円墳あわせて16基が確認されています。谷の南向き斜面に立地する円墳の2号墳では3回の葬送が確認され、そのうち最も古い床面(6世紀前半)では、3~4体の埋葬があったと考えられ、枕に用いた3組の須恵器杯やたくさんの鉄鏃とともに、鉄鐸や蛇行剣といった珍しい遺物が出土し、九州地方の影響を強く受けていることがわかりました。なお、古墳群全体の築造時期の変化をみると、方墳群が5世紀頃に谷の入口に築かれ、その後はそれを意識して、谷の奥、または高い位置に円墳群が造られていったことがわかっています。

天神山古墳群

天神山古墳群は22基の古墳からなり、このうち円墳の1〜4号墳で発掘調査が実施されました。いずれも横穴式石室をもっており、副葬品は装飾付須恵器、耳環、玉類、銅釧、馬具などが発見されています。古墳の築造時期は1・2号墳が6世紀後半頃、4号墳が6世紀後半から末頃、3号墳が7世紀前後頃と考えられています。

丹波国の成立と丹波国府

7世紀後半から8世紀にかけて、律令制度にもとづく国家体制が築かれ、地方行政区画は、国・郡・里(郷)によって構成されました。現在の南丹市全域は丹波国に属し、このうち旧美山町域全域と旧八木町神吉地区が桑田郡に、それ以外は船井郡に組み込まれていました。

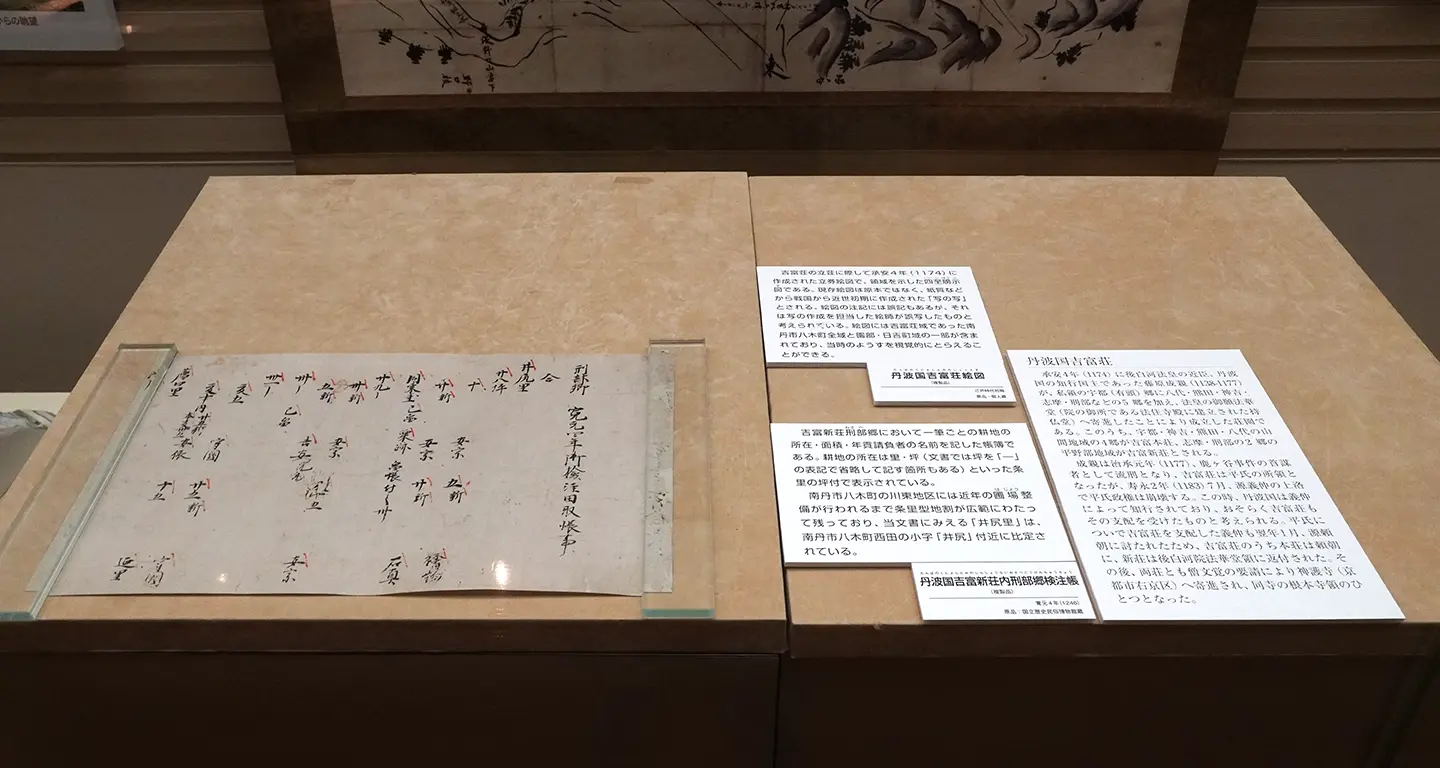

各国には国司などの役人が駐在する国庁(国衙)が置かれ、それらが所在した地域を国府と称しました。丹波国の国府については推定地がいくつかあり、八木町屋賀がそのひとつとして指摘されてきました。根拠としては、国分寺・国分尼寺(亀岡市)や丹波国一宮の出雲大神宮(同市)との位置関係、現地に残る地名や地割、丹波国総社に比定される宗神社(八木町屋賀)の存在などがあげられます。また、承安4年(1174)の吉富荘成立時に作成された「丹波国吉富荘絵図」(現在のものは近世期の写し)によると、屋賀・北屋賀付近と想定される位置には、「国八庁」と記された国衙と考えられる大型の建物が描かれています。このことからも、平安時代後期の11世紀後半頃には、屋賀・北屋賀の地に国衙が存在していた可能性が高いと考えられています。

中世の園部

南丹市の荘園

この地域には公家や寺社の荘園のほか、室町幕府の御料所があり幕府の経済を支えていました。またこの時代には、戦いに備えて、たくさんの城が築かれていました。

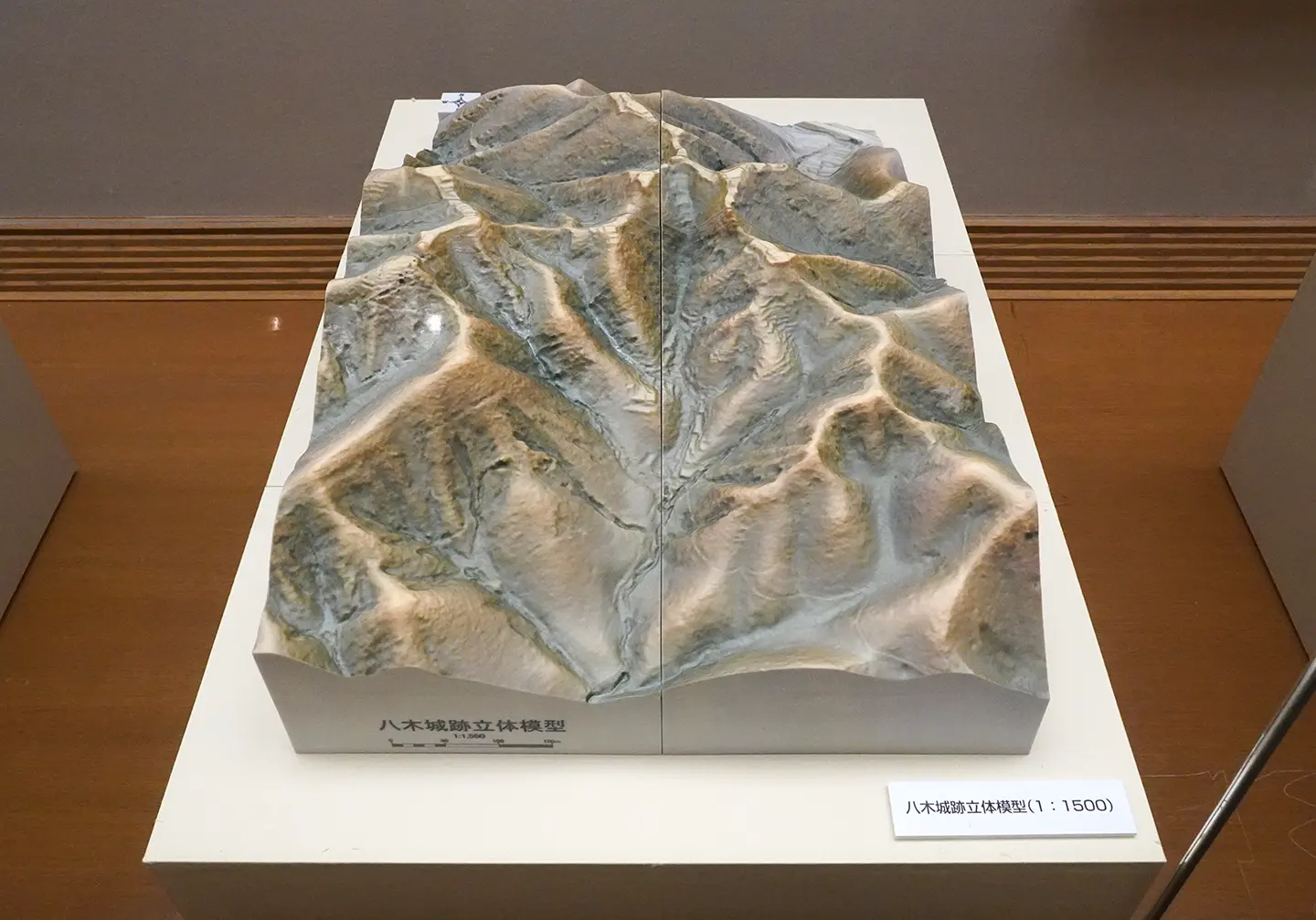

八木城跡

八木城は南丹市八木町の南西部、亀岡市との境界に位置する城山(標高約330メートル)に築かれた山城で、丹波守護代内藤氏が拠点としていました。確認されている遺構は、東西約700メートル、南北約900メートルの範囲にわたり、城山山頂から放射状に展開する曲輪と、その西に位置する烏獄の曲輪とに大きく分かれています。現在でも露出した石垣の一部や堀切などを見学することができるほか、山頂からは亀岡盆地を眺望できることもあり、山城ファンだけでなくハイカーにも人気の場所となっています。近年には航空レーザー測量調査が実施され、それをもとに作成された赤色立体地図によって城跡の詳細な状況を確認できるようになりました。

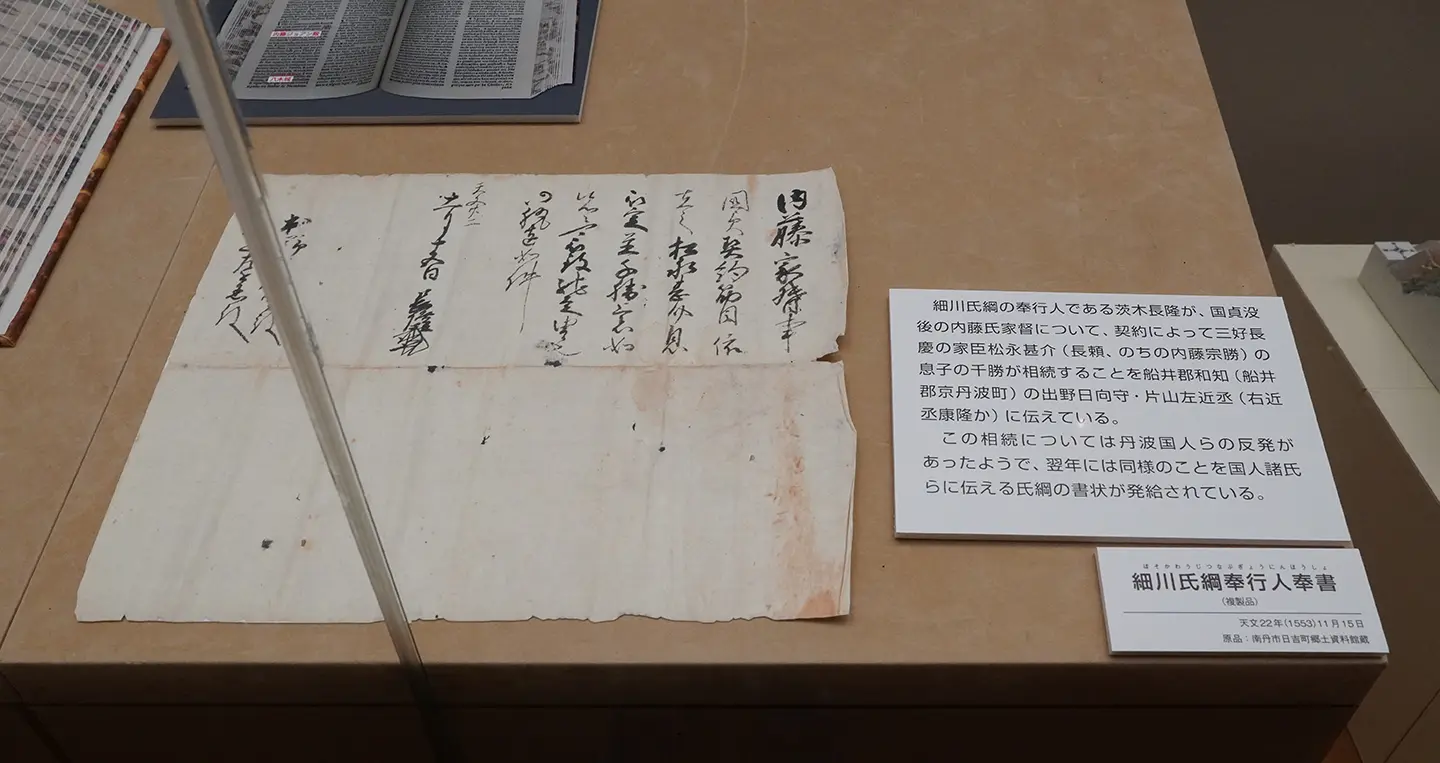

丹波守護代内藤氏

室町幕府の管領(将軍を補佐して政務全体を司る)に代々就任した細川氏(京兆家)が、丹波守護職に補任されたのは明徳3年(1392)のことで、これ以降は摂津・讃岐などの諸国とともに守護職を世襲するようになりました。こうした複数にわたる分国の経営は、守護の指示を受けた守護代が職務を代行し、細川氏が丹波守護職に就任してからの守護代は、被官関係にある内衆(家臣)らがその任にあたりました。小笠原成明、細川頼益、香西常建・元資などの諸氏のあと、永享3年(1431)7月に内藤信承が守護代となると、一時期は上原氏と交代した時期もありましたが、以後は之貞、元貞、国貞、永貞、貞勝、宗勝、貞弘(ジョアン)と内藤氏によって世襲されるようになっていきました。

丹波国衆小畠氏

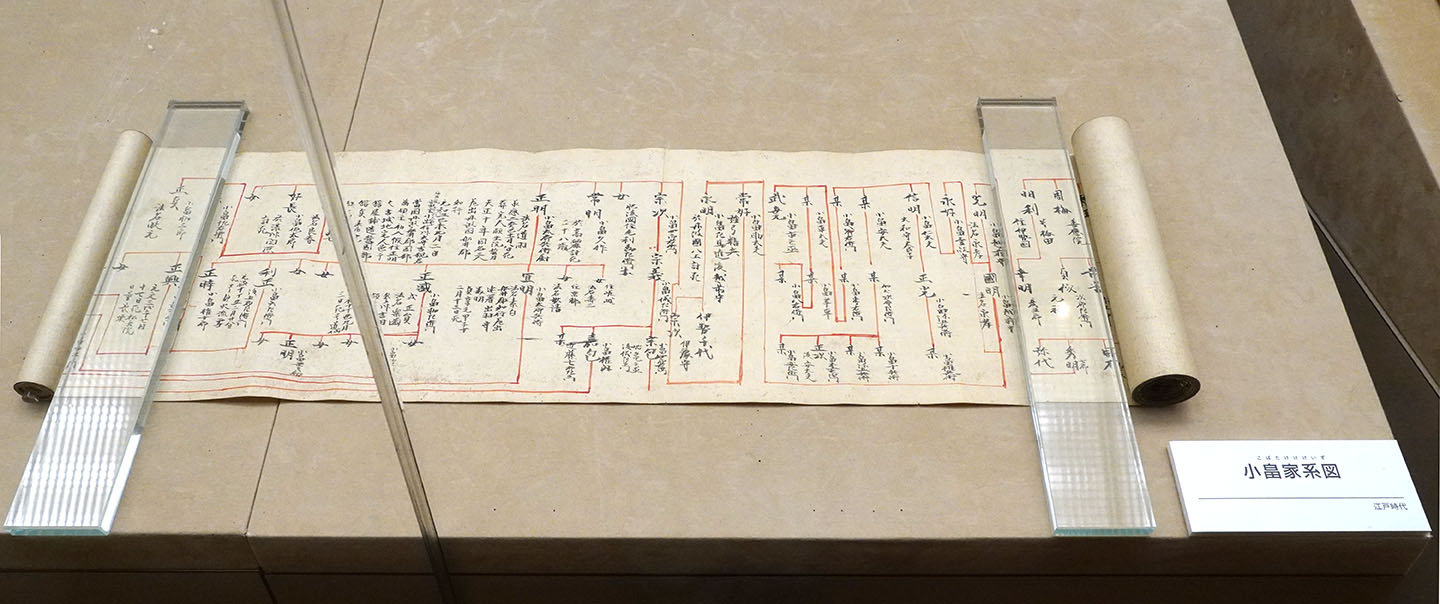

小畠氏は戦国期頃より北野社領船井荘代官や守護細川氏被官としての活動が諸史料から確認できる一族で、丹波国船井郡宍人(南丹市園部町宍人)を拠点としていました。明智光秀による丹波攻略の際には当初から協力した丹波国衆であり、なかでも小畠永明と嫡男の伊勢千代丸は明智姓を与えられています。天正10年(1582)6月の本能寺の変に小畠氏が参加していたのかは不明ですが、同年7月には、美明・永好・正明らが連著した当知行目録を羽柴秀吉の代官である西蔵坊らに差し出しています。その後も小畠氏は宍人を拠点とし、元和5年(1619)の園部藩成立時には、初代藩主小出吉親が小畠氏を頼って同地に入り、園部陣屋が完成するまで仮住まいをしています。その後、小畠氏の子孫は代々園部藩士となり明治を迎えました。

近世の園部

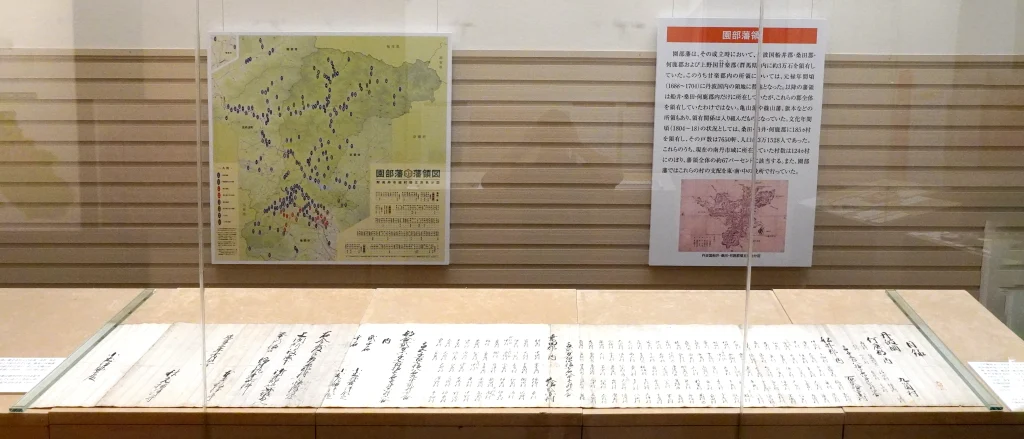

園部藩の成立と藩主小出氏

但馬国出石(兵庫県豊岡市)の藩主であった小出吉親は、江戸幕府から丹波国船井郡を中心とした所領への転封を命じられ、丹波国船井・桑田・何鹿郡などに約3万石を領有する園部藩が成立した。初代藩主となった吉親は、藩政機構の拠点である園部陣屋を小麦山周辺地(南丹市園部町小桜町)に構築し、さらには経済の中心地となる町場を整備して藩の基礎を築きました。園部藩は、吉親の以後も小出氏が10代にわたって藩主となり、明治期の廃藩置県まで存続しました。

園部城跡の発掘は、京都府立園部高等学校の校舎改築などにともない数回にわたって行われており、当時の生活を伝える茶碗や皿、瓦類などが出土しています。

陶磁器類の産地については肥前や丹波などですが、17世紀末から18世紀中頃と考えられる佐賀藩窯で生産された鍋島焼の皿も確認されています。鍋島焼はその当時、将軍や大名らへの贈答品となっており、城跡から出土したことは興味深い事例といえます。

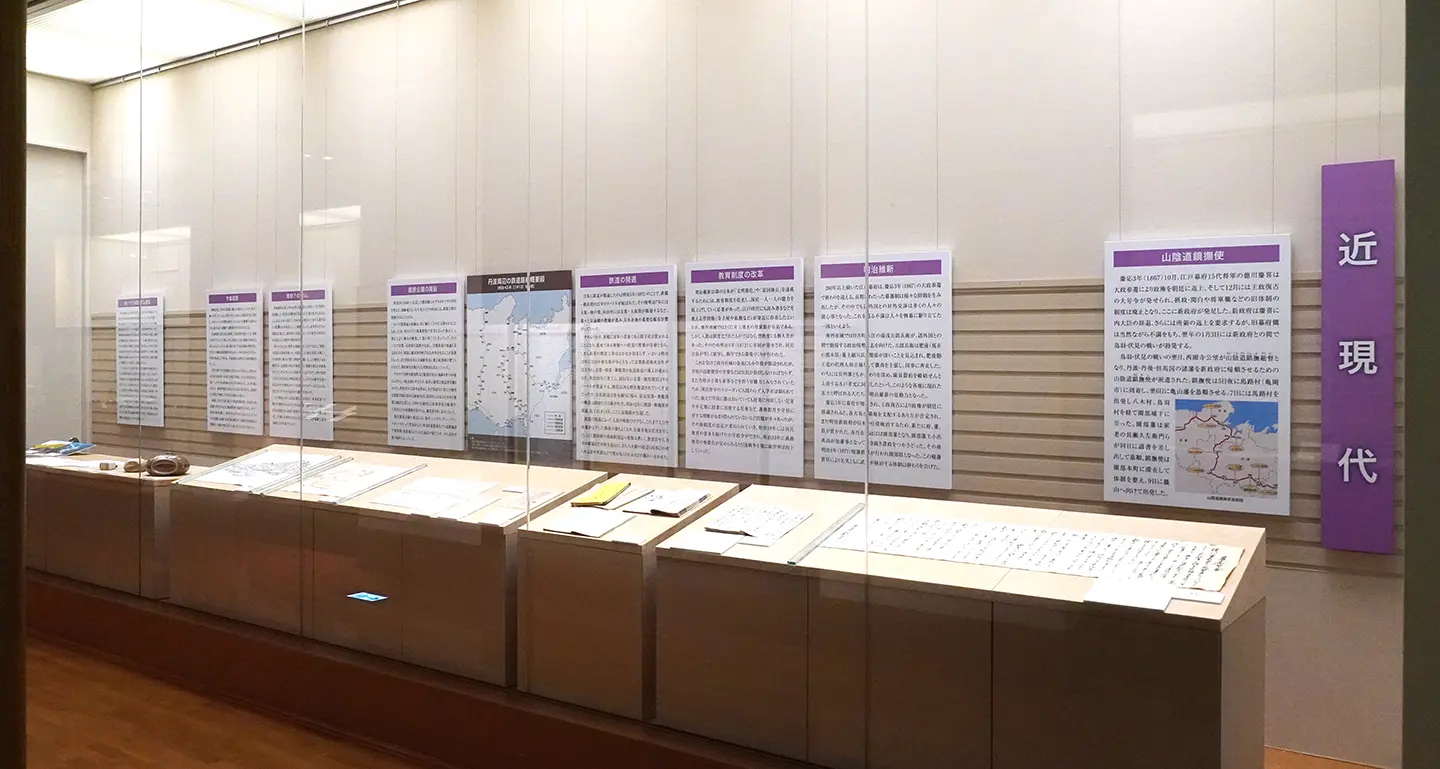

近現代の園部

明治維新

260年以上続いた江戸幕府は、慶應3年(1867)の大政奉還で終わりを迎えました。長期にわたった幕藩制は様々な問題を生み出しましたが、その中でも諸外国との対外交渉は多くの人々の関心事となりました。

南丹市域では木住(現南丹市日吉町木住)の湯浅五郎兵衛が、諸外国との間で動揺する政治情勢に志を向けました。五郎兵衛は肥後(現在の熊本県)藩主細川氏と関係が深いことを見込まれ、肥後勤王党の代理人的立場として攘夷を主張し、国事に奔走しました。のちには長州藩とも関わりを深め、薩長盟約を締結せんと上洛する木戸孝允に同行したといいます。このような各地に現れた志士と呼ばれる人たちが明治維新の原動力となりました。

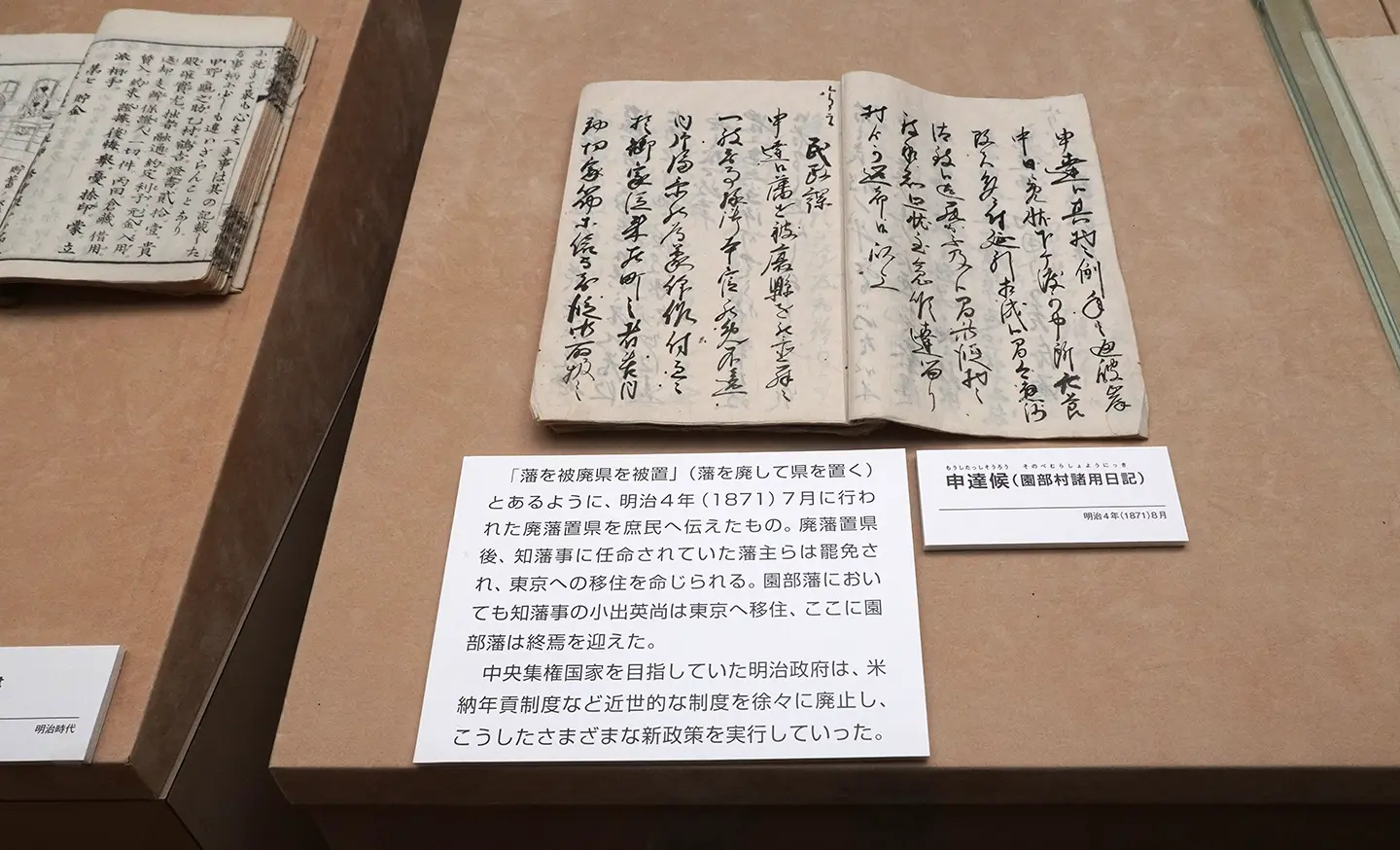

慶応3年に幕府が廃止され、政権が朝廷に移譲されると、各大名が領地を支配するあり方が否定されました。また、明治新政府が日本を直接統治するため、新たに府・藩・県が置かれました。南丹市域はほぼ園部藩となり、園部藩主小出英尚が知藩事となって引き続き諸政をつかさどりました。その後、明治4年(1871)に廃藩置県が行われて園部県となり、この廃藩置県により名実ともに武士が統治する体制は終わりを告げました。

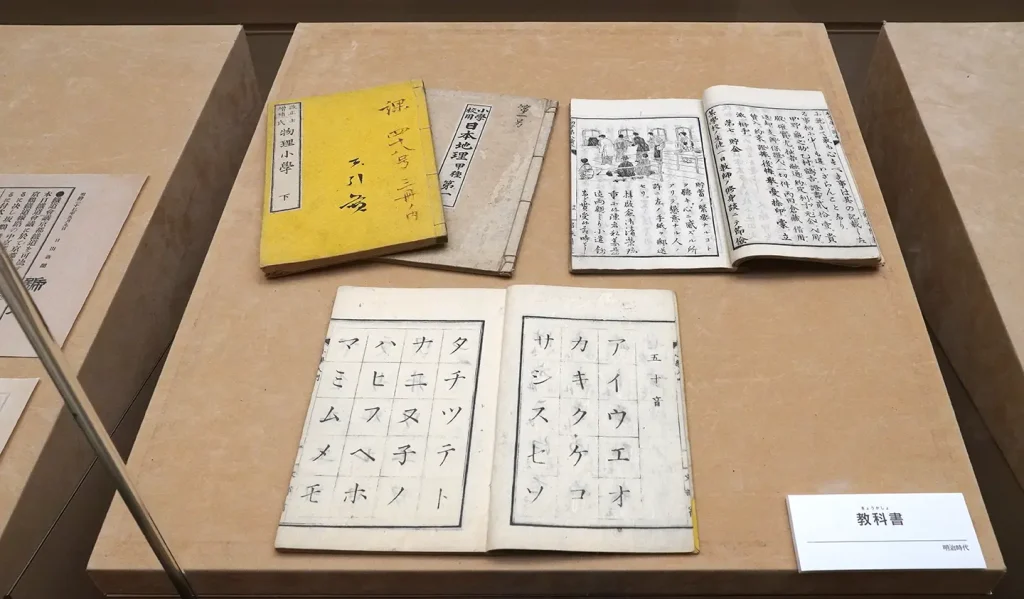

教育制度の改革

明治維新以降の日本が「文明開花」や「富国強兵」を達成するためには、教育制度を拡充し、国民一人一人の能力を底上げしていく必要があった。

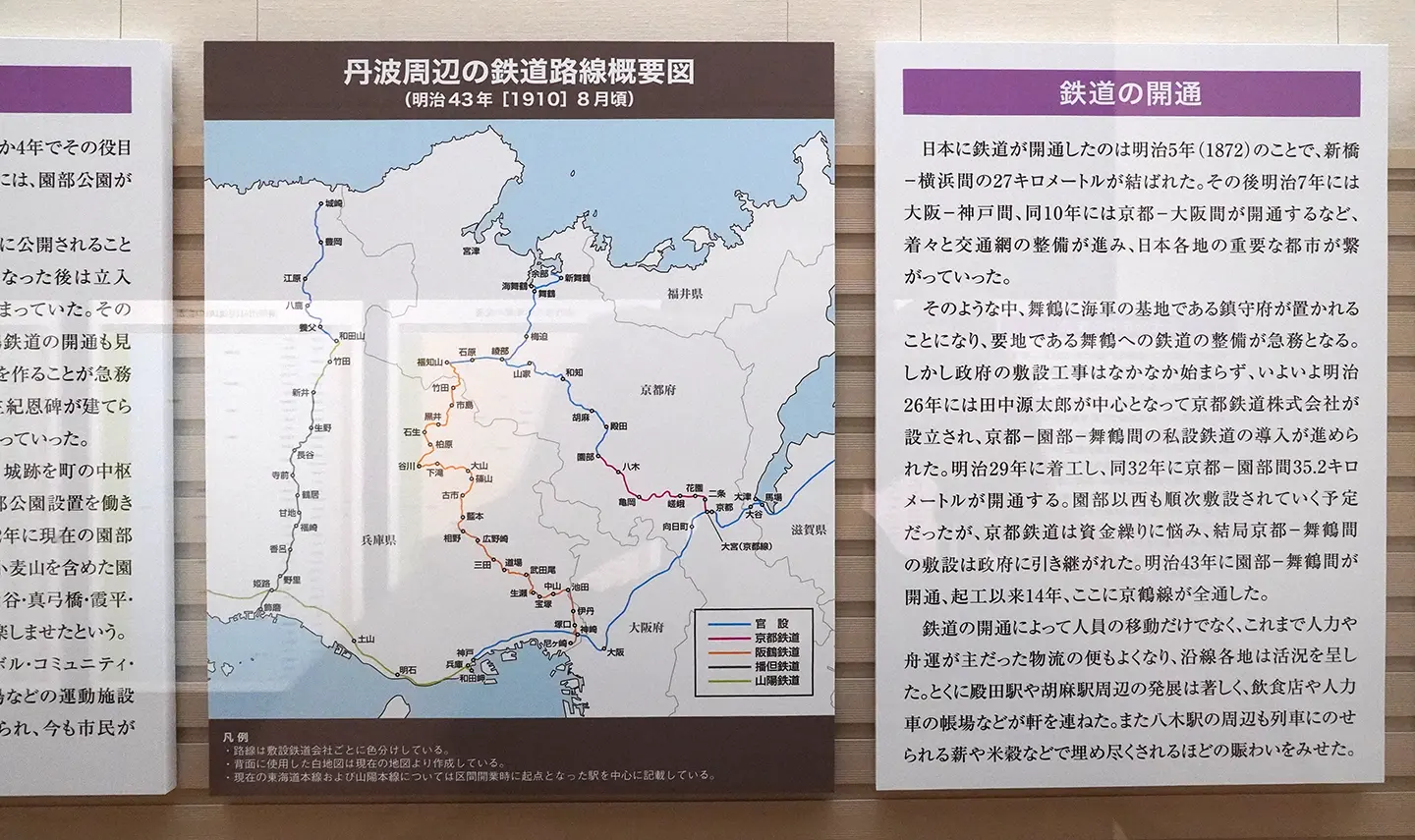

鉄道の開通

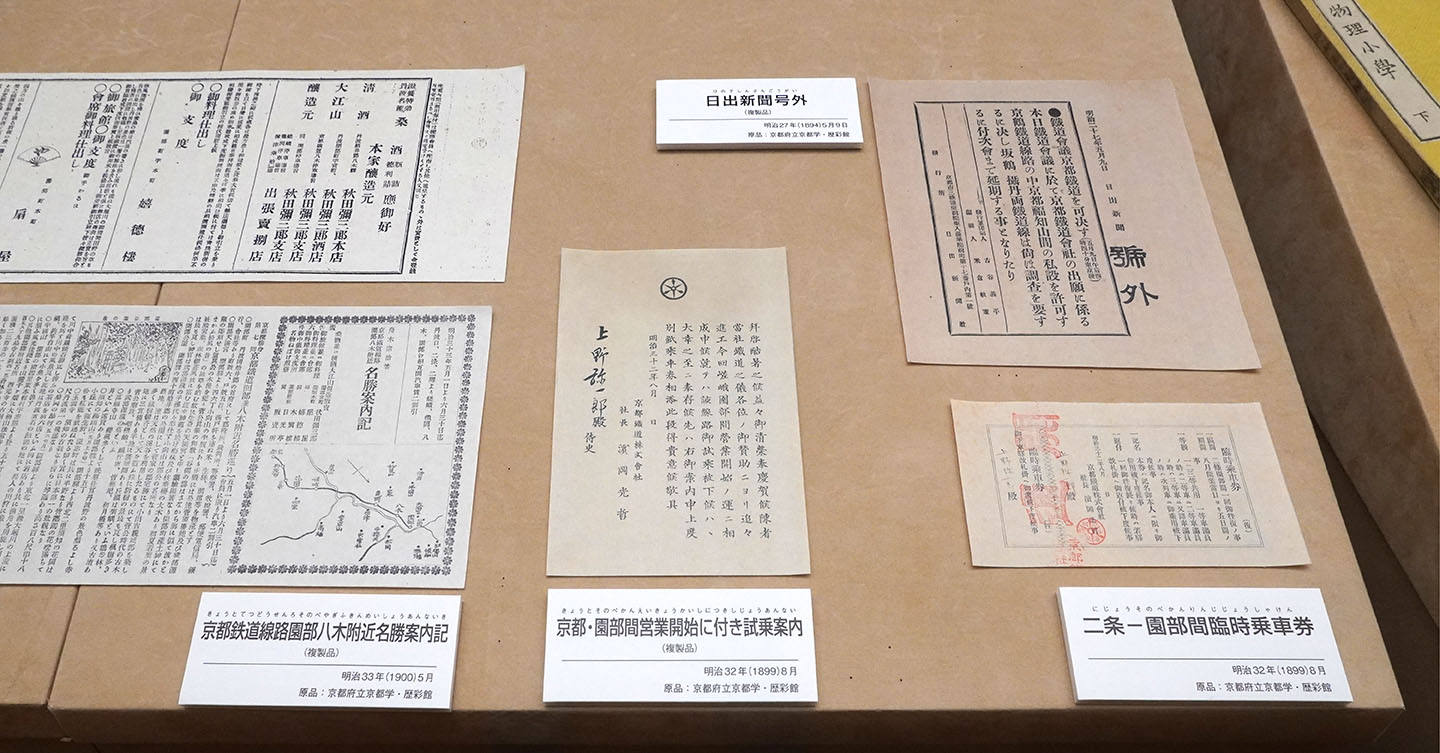

日本に鉄道が開通したのは明治5年(1872)のことで、新橋・横浜間の27キロメートルが結ばれた。その後明治7年には大阪・神戸間、同10年には京都・大阪間が開通するなど、着々と交通網の整備が進み、日本各地の重要な都市が繋がっていった。

そのような中、舞鶴に海軍の機関である鎮守府が置かれることになり、要地である舞鶴への鉄道の整備が急務となりました。しかし政府の敷設工事はなかなか始まらず、明治26年には亀岡(現亀岡市)の田中源太郎が中心となって京都鉄道株式会社を設立し、京都・園部・舞鶴間への私設鉄道の導入が進められました。明治29年に着工、同32年に京都・園部間35.2キロメートルが開通します。園部以西も順次敷設されていく予定でしたが、京都鉄道は資金繰りに悩み、結局京都・舞鶴間の敷設は政府に引き継がれました。明治43年に園部・舞鶴間が開通、起工以来14年、ようやく京鶴線が全通しました。

鉄道の開通により、人員の移動だけでなく、これまで人力や舟運が主だった物流の便もよくなり、沿線各地は活況を呈しました。とくに殿田駅や胡麻駅周辺の発展は著しく、飲食店や人力車の帳場などが軒を連ねました。また八木駅周辺も列車で運ばれる薪や米穀などで埋め尽くされるほどだったといいます。

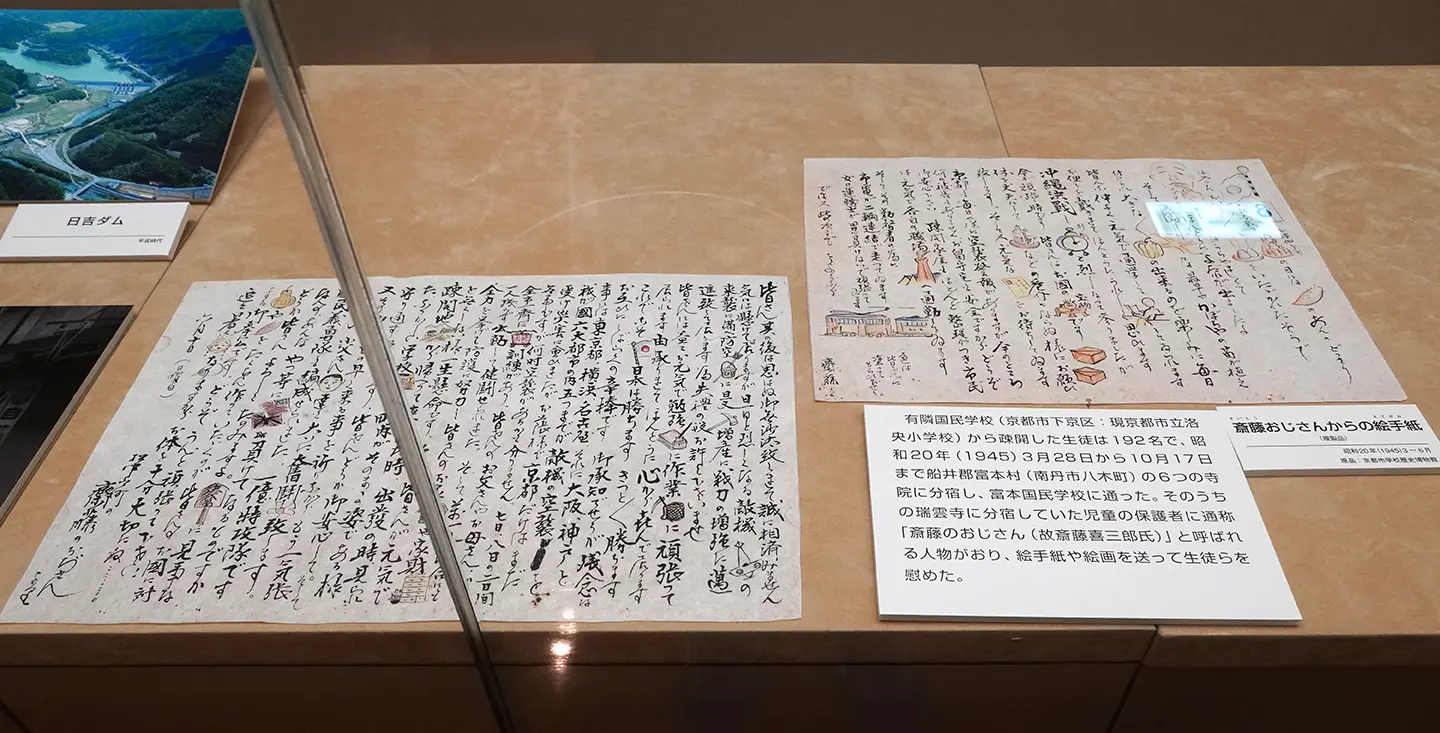

学童疎開

開戦直後、日本軍は順調に戦いを進めていったが、徐々に勢いを失っていった。昭和19年(1944)には戦況が更に悪化し、日本本土への空襲が始まった。このような爆撃から逃れるため、都市部から避難する疎開が行われるようになる。

当初疎開は都市部の密集した建築物を間引いたり、移動されたりすることを指したが、次第に人員の避難の意味にも使われるようになった。特に都市部の学童は疎開が奨励され、知り合いを頼る縁故疎開が行われた。それ以外の伝手がない学童は教員に引率され、学童疎開とも呼ばれる集団疎開を行なった。

南丹市域では学童疎開の受け入れが行われた。京都市から学童や教員が、各地の寺院に寄宿し、付近の国民学校に通った。八木・美山町域には439人の学童が身を寄せた。最終的に京都府で疎開した学童は15000人を超えた。

疎開してきた学童は総じて栄養状態が悪く、役場で予防接種を受けさせるなど健康管理に配慮がなされた。その上食料の確保も難しく、野草やタンポポなども食したという。このような過酷な境遇にある児童を励まそうと疎開児童激励会が開催され、童話や紙芝居の上演、映写会などが行われた。

身天満宮祭礼模型

ここに展示されている人形は園部町の天神山麓に鎮座する生身天満宮の祭礼絵巻の一部を再現したものです。生身天満宮は元和5年(1619)、園部藩小出氏による園部城築城に伴い承応2年(1653)現在地に移りました。

宝暦元年(1751)小出英持の命で神奉行列が行われました。またこの絵巻には500余人にも及ぶ行列が描かれています。

民具

銭湯 「旭湯」

この展示コーナーは南丹市園部町上本町の銭湯「旭湯」の施設の一部を移設したものです。旭湯は昭和期以前より営業が開始されたと伝えられ、地域の公衆浴場であるとともに、人々のふれあいの場でもありました。

旭湯で使用される湯は、井戸水を汲み上げ、薪を燃料にして湯を沸かす方法で、これは創業時から今日まで行われ、昔からの常連客はもとより、その他の利用客に根強い人気がありました。

他の銭湯が時代の流れとともに廃業するなかで、旭湯は南丹市内で唯一の銭湯として営業を続けてきましたが、市街地再開発のため平成19年1月20日にその歴史に幕を閉じました。