南丹市立文化博物館の収蔵品を紹介しています。

文献資料

美園町区有文書

近世期以降の園部村とその後の園部区に伝わった文書群です。現在の住所表記では、園部町美園町・同小桜町・同栄町周辺にあたります。江戸から明治に作成・保管された文書が多数あり、当時の村のすがたなどをうかがうことができます。

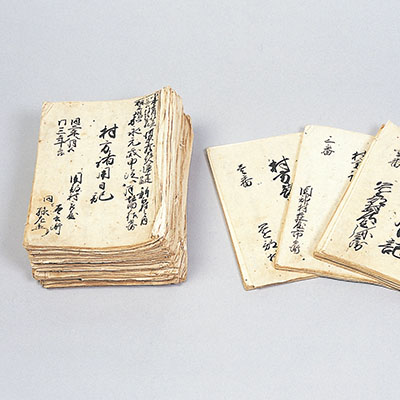

園部村諸用日記[美園町区有文書]

美園町区有文書に残る史料で全34冊からなる。諸用日記は天保十年(1839) 八月から明治五年(1872)二月までの記述がある。内容は幕府や藩からのお触れや、年貢収納・園部河原での相撲や万歳など、藩政や村政・生活まであらゆる記載がなされている。また、町に関する史料がほとんどないかで、諸用日記には町に関する記述もあるために、非常に重要な史料である。

- 丹波国船井郡園部村地詰帳 [美園町区有文書]

- 一礼之事 [美園町区有文書]

- 土砂留泊二附諸入用幷献立覚帳 [美園町区有文書]

小出文庫

これらの書籍は廃藩後、明治期に小学校長を歴任した上野盤山が管理をしていましたが、大正年間に有志者らによって文庫設立の機運が高まり、同4年(1915)には、小出文庫と盤山の蔵書を中心とした園部図書館が開館します。

園部図書館は、社会教育の振興を図るため、園部尋常高等小学校の校地に開設されますが、その後、蔵書は小学校附属図書館へ、太平洋戦争後は園部町立図書館へと引き継がれました。そのため、現在ではそれらの図書館蔵書も含まれて伝存していますが、園部藩はもとより、当地域における教育史の一端がうかがえる貴重な資料群といえ、平成29年4月には南丹市指定文化財(書籍類及び典籍類)に登録されました。

3-03-006

江戸時代

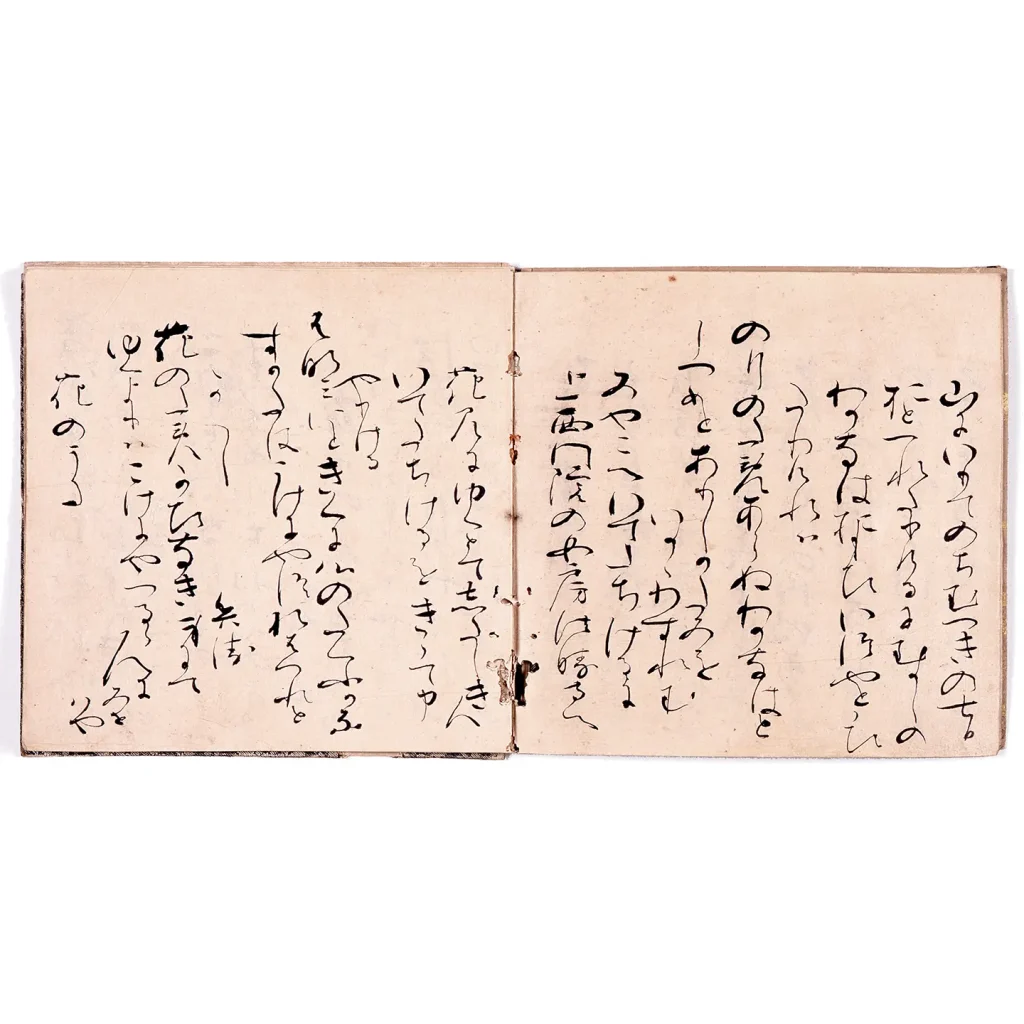

寂然集[小出文庫]

平安時代の歌人、寂然(生没年不詳)の家集です。寂然の家集は複数に分類されますが、小出文庫本は別本系統である異本寂然法師集の伝本になり、40首が収められています。古くから藤原定家自筆本を模写したものとして関連性が指摘されてましたが、最近の調査において定家自筆本と内容的にもほぼ一致することが判明しました。『寂然集』の重要な伝本として注目されます。

3-03-007・008

江戸時代

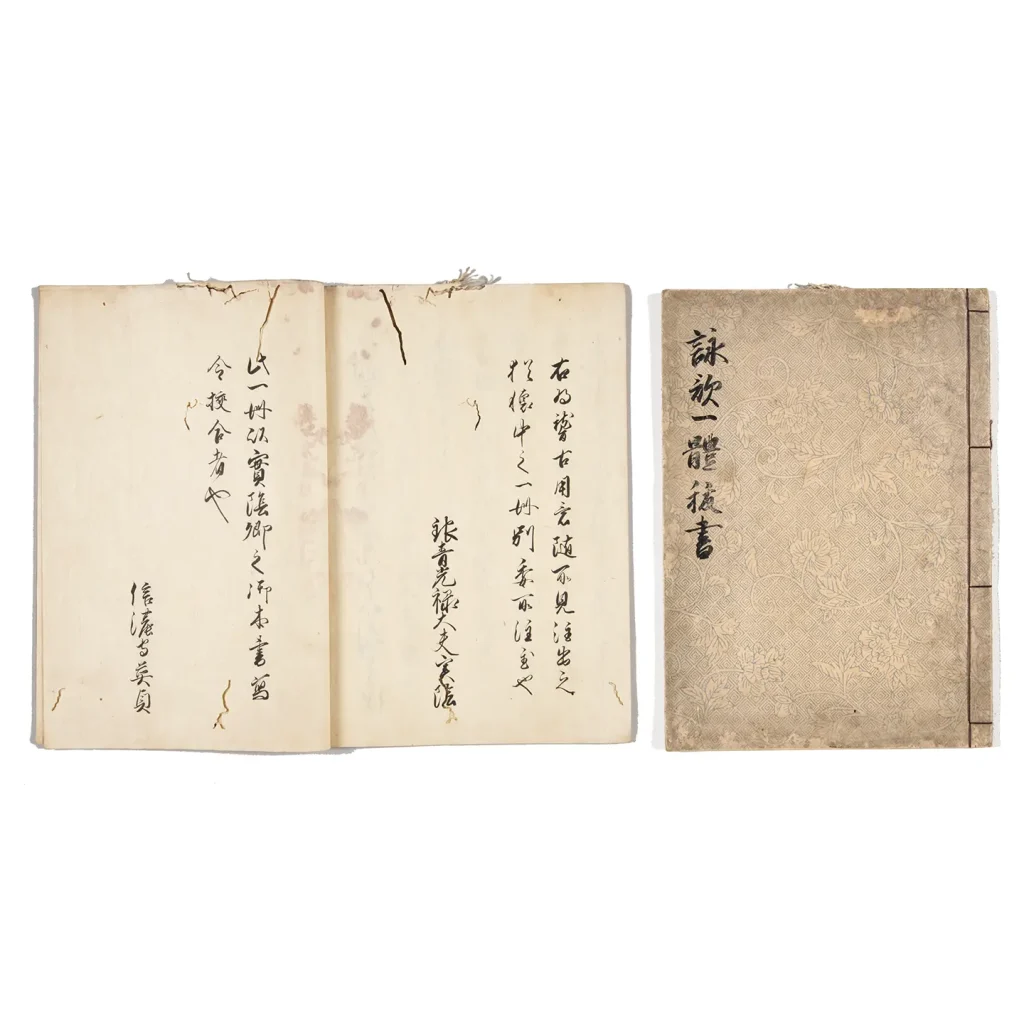

詠歌一体抜書[小出文庫]

『詠歌一体』は藤原為家の歌論書で、弘長年間頃(1261~1264)の成立とされます。本書は表紙に「抜書」とあることからでしょうか、和歌一首ずつではなく、その一部の語句だけを記しています。また、他に『八雲御抄』などの歌論書も収められています。奥書には、公家・歌人である武者小路実陰(1661~1738)の御本を、園部藩主4代小出英貞が書写したとあり、藩主自筆本と考えられます。

3-03-009

江戸時代前期

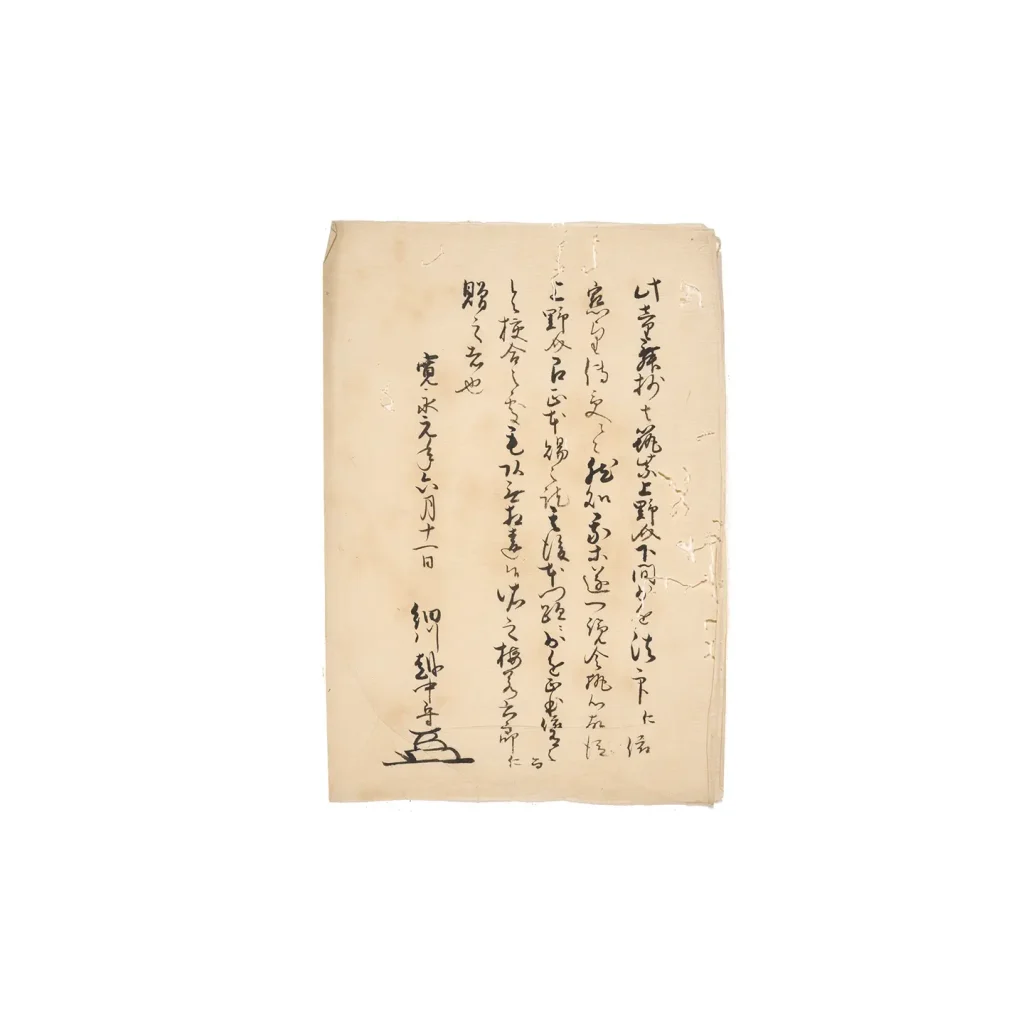

舞台之図[小出文庫]

舞台に使う道具や設置場所について図示したもので、作者は本願寺坊官の下間仲孝(1551~1616)です。仲孝は能役者としても有名であり、他に『童舞抄』など、能関係の著作を残しています。本書の奥書によれば、仲孝が武家の筑紫広門(1556~1623)に直接付与したと考えられることから、法政大学能楽研究所の鴻山文庫に蔵される仲孝自筆『舞台之図』の系統の写本であろうと推察されます。

また、『舞台之図』には挟込文書が付属しています。それによれば、「この『童舞抄』(『舞台之図』の間違いか)は、筑紫広門が下間仲孝に懇望して伝授されたものでしたが、一覧した細川越中守(忠興か)が大変気に入ってしまったので譲り受けました。のちに、仲孝の自筆本と校合したところ全く間違いがなかったので、能楽師の梅若六郎へ贈りました」とあることから、もとは梅若家に伝来した可能性があります。

梅若家と小出氏は、船井郡内にあった梅若領上稗生村(南丹市日吉町生畑)の年貢管理などで近い関係にあったので、譲られるなどして小出文庫に蔵されることになったのかもしれません。

3-03-010

江戸時代前期

舞台之図の挟込文書[小出文庫]

3-03-011・012 [96]

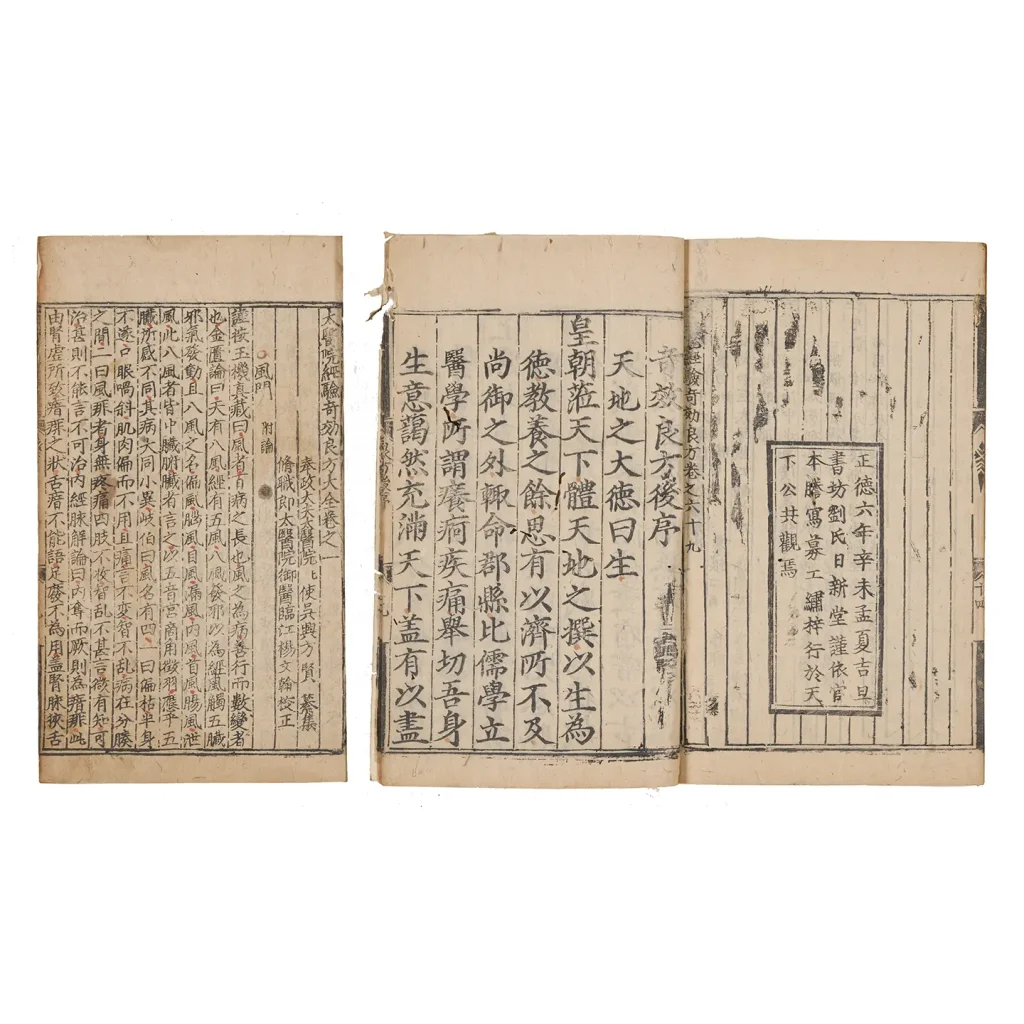

明・正徳6年(1511)

太医院経験奇効良方大全[小出文庫]

明時代の方賢が編者となり、漢方薬の処方を解説した医書です。序文・木記などから明らかなように、成化7年(1471)に朝廷の太医院で刊刻されたものに依拠して、正徳6年(1511)に民間業者が出版したことがわかります。

当本は、一部に江戸時代と考えられる補写巻が含まれてはいますが、小出文庫に蔵される漢籍のなかでも最古の書籍です。

![主図合結記[小出文庫]](https://nantan-museum.jp/test/wp-content/uploads/sonobe_008_s.jpg)

主図合結記(小出文庫)

諸国に所在する城と城主を集成し、図化したもの。主図合結記の諸本は全国各地に伝来しているが、小出文庫のものは、元・享・利・貞の四巻で構成されている。収納箱の蓋裏には「享保11丙午歳写之 南條幽栖広金」と記した紙が添付されており、その時の成立と考えられる。丹波国では福知山・篠山・亀山の各城が収録されているが、園部については陣屋であるため描かれていない。