南丹市立文化博物館の収蔵品を紹介しています。

美術

麻田辨自

麻田辨自(1899-1984)は、南丹市八木町出身の日本画家です。妻・鶴は上村松園の弟子直園、日本画家麻田鷹司、洋画家麻田浩はその息子です。辨自は、大正3年(1914)、富本尋常高等小学校を卒業後、京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校、同研究科に進みました。昭和4年(1929)から西村五雲に師事し、五雲の死去後、山口華楊らとともに晨鳥社を創設しました。

麻田辨自『群鶏』南丹市立文化博物館蔵

大塚春嶺

大塚春嶺は明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。文久元年(1861)12月、船井郡園部村(現南丹市園部町美園町)に、小林源助の長男として生まれました。本名は勝之助。幼少期から絵に長じていた彼は、やがて四条円山派の画家である大阪の深田直城に師事してその画法を学び、ついで幸野楳嶺の弟子で、菊池芳文、竹内栖鳳、都路華香とともに楳嶺門下の四天王と呼ばれた谷口香嶠の門に入り、歴史画の手法を極めました。

大塚春嶺『後醍醐天皇京師還御奉迎図』南丹市立文化博物館蔵

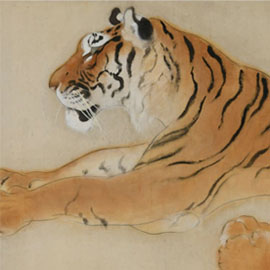

岡村宇太郎

岡村宇太郎は、明治32年(1899)9月、船井郡東本梅村字南大谷(現南丹市園部町南大谷)に生まれました。南大谷尋常小学校1年生を終了後、京都で友禅の仕事を営む岡村家の養子となり、その後、京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校、同研究科へと進みました。専門学校在学中に第2回国画創作協会展で初入選、樗牛賞を受賞した宇太郎は、同展をおもな活動の場としました。なお、昭和3年(1928)の国画創作協会解散後は画壇を離れ、独自に制作を続けました。

岡村宇太郎 『虎図』南丹市立文化博物館蔵

人見少華

人見少華は、明治20年(1887)2月、船井郡富本村(現南丹市八木町)に生まれました。日本画家から南画家へと転身しました。池大雅研究家としても知られます。少華は名声を求める作家というよりも、自らが画を描いて楽しむ人であったように思われます。少華の作品は南丹市域を中心に膨大な数が残されています。

人見少華 『老松双鶴図』南丹市立文化博物館蔵

田村宗立

弘化3年(1846)、丹波国船井郡上河内村(現南丹市園部町船岡)で生まれた田村宗立は、安政2年(1855)、10歳の頃に南画を、翌年からは六角堂能満院の画僧・大願憲海のもとで仏画を学びました。その後、写実的な絵画に関心をもつようになった宗立は独自の陰影表現を用いた洋画の制作に取り組み、多数の作品を残しました。晩年は再び日本画に戻り、墨絵で軽妙な道釈人物などを描いて余生を送り、大正7年(1918)に72歳で没しました。

田村宗立『唐子遊戯図』南丹市立文化博物館蔵

麻田浩

麻田浩は南丹市八木町出身の日本画家麻田辨自の二男として、昭和6年(1931)、京都市に生まれました。兄は日本画家の麻田鷹司がいます。昭和29年(1954)新制作協会展に初入選後、アンフォルメルの影響を受け、アスファルトなどを使った抽象画やシュルレアリスム的な作品を発表。昭和46年(1971)からの渡仏を機に、宗教的な精神性を込めた独自の作品を制作し、国内外で高い評価を受けました。昭和57年(1982)、帰国後は京都にアトリエを構え、京都市立芸術大学の教授を務めながら創作活動を続けましたが、1997年、自ら命を断ちました。

麻田浩『人ー(胎)』南丹市立文化博物館蔵

麻田鷹司

麻田鷹司(本名:昴[たかし])は、昭和3年(1928)、麻田辨自の長男として京都市に生まれました。幼い頃から画に親しみ育った鷹司は、ごく自然に画家の道を歩み始めました。鷹司は生涯一貫して風景を描き続けました。特に昭和35年(1960)頃から「名所」「名勝」と呼ばれる風景は日本人の宗教観や風景観と深くつながっていると考え、意識的に作品として取り上げました。昭和42年(1967)には、法隆寺金堂再現模写事業に従事します。昭和41年からは武蔵野美術大学で教鞭をとり、後進の指導にもあたっています。

麻田鷹司『小太郎岩』南丹市立文化博物館蔵

國府克

國府克は、昭和12年( 1937)に船井郡富本村( 現南丹市八木町)に生まれました。國府の手掛ける作品は、広大な原野や荘厳な山々、人々の暮らしの情景など様々なものがモチーフとなっています。昭和57年(1982)からはK2( カラコルム)やエベレストなど世界有数の山岳を眼前に取材し、作品として発表してきました。近年は、日本の富士山をテーマとした作品を多く制作するなど、山々から感じられる圧倒的な生命力を写実描写で表現されています。

國府克『本栖湖の富士』南丹市立文化博物館蔵