南丹市日吉町には美しい山々と川の恵を受けながら、4000年以上前から人々が暮らしてきました。その長い歴史を、考古・美術・民俗資料などから紹介しています。そのなかでも、かつて行われていた筏流しをはじめとして、地域の特色である山仕事や川漁に関する資料を多数展示しています。

館内展示

エントランスホール

航空写真による空から見た日吉を紹介しています。

また、ホール中央には、日吉ダムの建設によって水没した中・天若(あまわか)地区の集落模型があり、この地域で発掘した出土品を展示しています。

南丹市日吉町で最も古い人々のあゆみを確認することができるのは、今から4000年ほど前の縄文時代後期です。縄文土器、石鏃(せきぞく)や石斧(せきふ)といった石製品に加えて、23基の「落し穴」が天若遺跡(あまわかいせき)から見つかりました。おそらく、この天若周辺に人々が住みついて、イノシシやシカをとっていたのでしょう。

[天若遺跡土器]

南丹市日吉町で人々が生活をした住まいを確認できるのは、今から1500年ほど前の古墳時代です。壺や甕、椀や高杯などさまざまな土器類を加えて、39棟の竪穴式住居の跡が天若遺跡から見つかりました。

第1展示室

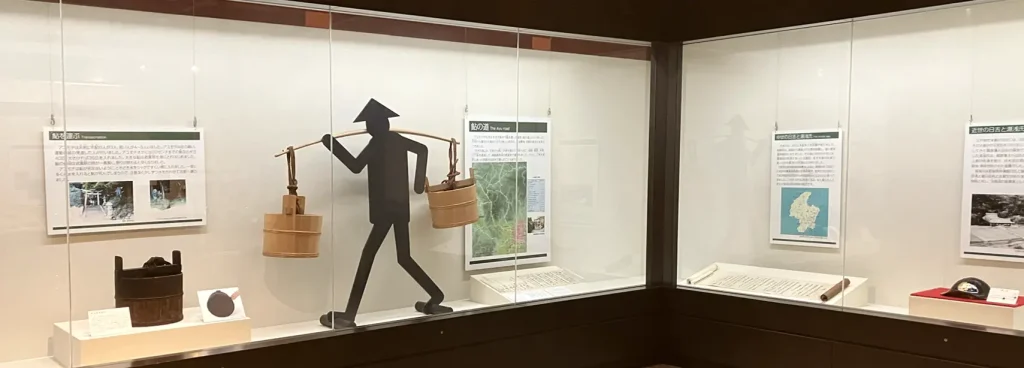

水没した中・天若地区の半世紀ほど前の様子を、川漁の模型や実際に使用された漁具を用いて紹介します。さらに、この地域はかつて活鮎や木材を京都へ運んでいた歴史があり、鮎を運んだ「アユモチオケ」や木材を筏に組む時に使われていた「ネソ」なども展示しています。

大堰川の上流で獲れる「世木の鮎」は、選びぬかれた素材で洗練された京料理に相応しいとされました。しかし、鮎は生きていなければ商品価値がなくなるため、活鮎をめぐってさまざまな知恵と工夫が生まれました。鮎を獲る人をアユトリといい、竿釣やヒッカケで獲る方法が主流でした。獲った鮎は、イケタゴで仲買のイケスに大小分けて集められ、翌日の早朝に京都へ運ばれていきました。

[イケタゴ]

とれた鮎を入れて活けたり、運搬する用具。約40匹ほど入ったという。桶の内側は、鮎がぶつかって鼻先を痛めないよう墨で黒く塗っておいた。昭和に入るとブリキ製のカンカンを使うようになった。

鮎は、アユモチの手で生きたまま京都まで運ばれました。アユモチは、50〜70匹の鮎を入れたアユモチオケを天秤棒で担ぎ、天若から神吉、越畑、樒原、水尾、清滝を経て、嵯峨鳥居本にある問屋まで約23kmの道程を7時間ほどで駆け抜けました。

[アユモチオケ]

アユモチオケは杉材を使い、イケタゴよりも薄くて軽い。アユモチは、20cmまでの鮎なら片方40匹、大きければ35匹ほど入れて京都まで運んだ。鮎が死なないように、途中の谷水をシャクですくって少しずつ桶に入れた。

第2展示室

日吉の歴史を江戸時代に郷士として活躍した湯浅五郎兵衛家の資料を紹介しながらたどっていきます。また、現在も行われている民俗芸能の祭礼用具を展示しています。

企画展示室

企画展示室は、春・秋の展示会、映像試写会、講演会など資料館のさまざまな催しを行う多目的ホールです。

南丹市日吉町の歴史・文化や郷土資料館の収蔵資料に関するテーマを設け、さまざまな展示会を開催しています。

→『企画展・特別展』の内容はこちら